AL IGUAL QUE SU AUTORA, INTI SE HIZO VIGÍA

MARÍA

LEONOR VALENCIA NO SE HA HECHO ESCRITORA

Por

Freddy Mizger

Filósofo de la Universidad del Atlántico

Barranquilla, Colombia

Suele creerse que cuando

se llega a ser un adulto mayor se vuelve de cierta forma a la infancia. El

abuelo materno de un amigo, por ejemplo, dejó atrás el trasegar de su vida

política y sus frías oficinas para dedicarse a cultivar flores: uno de los

paraísos de sus primeros e inocentes años. Don Vito Andolini Corleone, uno de

los personajes centrales de la novela El padrino, del escritor

estadounidense y de origen italiano Mario Puzo, murió de un ataque del corazón mientras

jugaba con uno de sus nietos en un jardín creado por él mismo para cultivar

tomates, sueño que había anhelado desde niño y que lo llevó a cabo en su vejez

alejado del hampa, esto es, al margen del mundo de la mafia. De modo similar el

paraíso terrenal de María Leonor Valencia Gutiérrez, nacida en Pitalito Huila un

17 de abril de 1955, es el de preferir los momentos familiares, el vino de la

amistad, la vida del campo y la compañía de sus mascotas, en vez de la absoluta

y solitaria escritura, tal vez porque, a sus sesenta y cinco años de edad, sabe

que nada sabemos. Se hizo maestra jugando desde niña a hacerlo, y ese juego la

llevó a ser normalista de la Escuela Normal Superior laboyana, luego siguió

jugando a ser Licenciada en Tecnología Educativa en la Universidad

Surcolombiana, para luego seguir jugando en la misma universidad a ser Especialista

en Comunicación y Creatividad para la Docencia. Continuó y siguió jugando y

construyéndose a sí misma hasta llegar a ser lo que es hoy en día y que no

quiero mencionar porque es moneda corriente entre todos los habitantes de

Pitalito.

Como vemos, la profe

Leo, como se han acostumbrado a nombrarla con afecto los muchos que la conocen o

que la han tratado, también tiene sus aspiraciones para esa edad tan cercana a

la muerte, con la única diferencia de que nuestra gestora cultural y maestra de

muchos jóvenes, no es una persona recordada y olvidada en los anales de la

historia de Pitalito ni mucho menos un personaje literario, sino una de cuerpo

y alma comunitaria y con un sentido de responsabilidad para con el medio

ambiente, que no se me hace nada extraño que una vez que haya cumplido el ciclo

que todos debemos cumplir ante los designios o azares de la naturaleza, lo cual

es lo mismo, la sigamos recordando con afecto, porque mientras alguien nos

lleve en su memoria, seremos inmortales.

La profe Leo sabe que

el arte de escribir es difícil y de grandes fatigas intelectuales, y que el

único juego que no quiso jugar fue el juego serio de ser escritora, y si

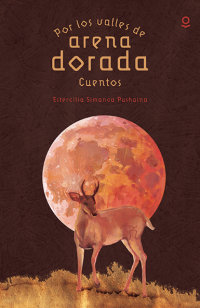

escribió Inti se hizo vigía, publicado por la Secretaría de Cultura

Departamental del Huila en el mes de abril de 2015, no fue por dotes de

escritora intelectual dedicada especialmente a esa labor, sino por la fuerza

amorosa que le infundió sus vigías del patrimonio cultural y personal, el

motivo central de este cuento. Sin embargo, quiero resaltar, de forma breve,

sus logros literarios. He aquí un modesto análisis, sin olvidar, repito, que el

centro de todo este proceso y producción son sus niños vigías del patrimonio, y

este artículo, en comparación a dichos niños, un modesto pie de página.

Empecemos con su prosa.

Sobria, sencilla y calmada como un pedazo de mar al alcance de la mano, como lo

evidencia el primer párrafo al comienzo del relato: “Se levantó temprano. Esta

vez no necesitó el llamado de su madre, mucho menos el de su mascota, un Beagle

que lo acompañaba desde hace seis años”. Como vemos y seguiremos viendo más

adelante, no es una prosa con metáforas y adornos rimbombantes que pueda incomodar

a un buen lector, y las poquísimas veces en que utiliza un símil, se desliza entre

sus líneas de forma suave, sutil, sin querer queriendo, de esas que surgen

cuando la lógica de la narración lo amerita, cuando el ritmo interno de lo

narrado lo justifica, como la siguiente, donde se refleja la humanización de un

río: “Hoy parecía sentir las frescas aguas del Guarapas, escuchar y ver los

gestos alegres de su abuelito disfrutando y compartiendo en compañía de su

familia un suculento fiambre de gallina con yuca, papa, arroz y limonada;

recordar sus tiempos de niño, sobre todo cuando comentaba con orgullo que las

quebradas parecían ríos, con aguas cristalinas, habitadas por un jardín en flor

que se movía y observaba a los humanos, no como intrusos, sino como amigos que

sólo podían permanecer algunos instantes bajo el agua en su compañía”.

La anterior cita me

lleva a otro tema: la utilización de palabras que pueden resultar antiestéticas

y despectivas si no se les ambienta con suaves y previas sensaciones o con un

ritmo secuencial en las oraciones, me refiero a palabras como: yuca, papa,

arroz, gallina, etc. Dichas palabras están bien justificadas dentro del

progreso sobrio y lento de la historia relatada, con una prosa que va

acompañando el desarrollo gradual de un espíritu, en este caso, el alma de

Inti, que avanza, gracias a un narrador omnisciente, a la espera de un día por

llegar, como se espera la ida a un paseo anhelado mucho antes de irnos a

dormir.

El anhelo y el recuerdo

hacen de este relato una lectura apacible, parecida a la tranquilidad de los

ancianos con su amontonado pasado.

Siguiendo con la

estética de las palabras que nombran comidas populares, e incluso las

referentes a la tecnología, también está el de los nombres de los personajes,

nombres nativos que se deslizan por las páginas del cuento sin sentir que están

ahí de forma esforzada (Inti, por ejemplo, para los quechuas del imperio Inca, significa

el Dios Sol). Por otro lado, para los niños esta narración suscita espacios identificables,

pues aparecen profesores, compañeros de aula, recreos, lecturas, el portón de

una escuela que a su vez son todas las escuelas y todos los portones; palabras

que remiten a una experiencia universalmente compartida, tan universal como la

timidez de Inti, timidez que pudo romper con un discurso después de ver con

lágrimas en sus ojos un documental sobre la restauración del robledal negro,

destruido por la mano del hombre, “[…] convertido en cenizas, las serpientes

parecían pedazos de alambre viejo abandonado, los polluelos de búhos apenas

eran una bolita de grasa, sólo había quedado el rastro del bosque […] parecía el

rezago de una explosión nuclear”. Es un discurso que le sale a Inti no de la

garganta sino del corazón; porque fue la primera vez en que habló con convicción

ante un público lleno de impotencia, fue cuando verdaderamente Inti se hizo

vigía.

La sencillez estética

lograda por la autora, no es el producto intelectual de demasiados libros

leídos o escritos, no, es algo instintivo en ella, extraído de su forma de

hablar sin muchos rodeos, yendo al grano, al núcleo de un tema. Pero si hacemos

un mapeo de sus primeros intentos con la escritura, nos tropezaremos con una

crónica publicada en 1992 bajo el título: Pitalito, un lago convertido en un

lugar primaveral, donde nos muestra el crecimiento del pueblo laboyano a

partir del siglo XVI hasta nuestros tiempos con una brevedad lacónica y

enciclopédica, tejido por subtítulos que sintetizan o aluden a el alma o

esencia de la intención narrativa estructurando a su vez el texto. También su

experiencia como docente en lengua castellana, más las técnicas literarias

aprendidas en el taller literario guiado por las clases magistrales de don

Isaías Peña Gutiérrez, han orientado a esta laboyana, en el campo de la narrativa,

a no cometer ingenuidades en el difícil arte de escribir.

Inti se hizo vigía, o más

específicamente, su autora María Leonor Valencia Gutiérrez hizo que Inti se

hiciera vigía, pero esto no quiere decir que nuestra profe Leo se haya hecho

escritora, por la sencilla razón de que el sentimiento por sus niños vigías del

patrimonio, sus familiares, amigos y mascotas, están por encima de la

intelectualidad, sirviendo esta última al cultivo de las emociones.

Comentarios

Publicar un comentario